カーボンニュトラル達成への具体策になるか

|

CCSって何?合成燃料と共に期待される カーボンニュトラル達成への具体策になるか |

日本CCS調査株式会社様の概要

日本CCS調査株式会社様の概要

設立 2008年5月26日

地球温暖化対策としてのCCSを推進するという国の方針に呼応する形で

電力、石油精製、石油開発、プラントエンジニアリング等、CCS各分野の

専門技術を有する大手企業が結集して設立された、世界でも稀な民間の

CCS技術統合会社です

事業目的 二酸化炭素(CO2)の分離・回収、利用、輸送及び地中貯留

技術の調査、研究開発、事業化調査、実証試験とのこと

資本金 24250万円

◆本 社

千代田区丸の内一丁目7番12号 サピアタワー21F TEL 03-6268-7610

◆苫小牧CCS実証試験センター

北海道苫小牧市真砂町12番地 TEL 0144-56-3151

株主 33社 趣旨に賛同された言う意味で全社掲載させて頂きました。

北海道電力 (株) 東北電力(株) 東京電力ホールディングス (株) 中部電力 (株)

北陸電力 (株) 関西電力 (株) 中国電力 (株) 四国電力 (株) 九州電力 (株)

沖縄電力 (株) 電源開発 (株) JFEエンジニアリング (株)

日鉄エンジニアリング (株) 千代田化工建設 (株) 東洋エンジニアリング (株)

日揮ホールディングス(株) (株) INPEX 石油資源開発 (株)

三井石油開発 (株) 出光興産 (株) コスモ石油 (株) ENEOS (株)

伊藤忠商事 (株) 住友商事 (株) 丸紅 (株) 三菱商事 (株) JFEスチール (株)

日本製鉄 (株) 大阪ガス (株) 東京ガス (株) 三菱ガス化学 (株)

三菱マテリアル (株) 伊藤忠丸紅鉄鋼 (株) (2024.6.19 現在)

苫小牧CCS実証試験事業の目的と概要

苫小牧CCS実証試験事業の目的と概要

CCSとは何か

CCSとは「Carbon dioxide Capture and Storage」の略でCO2の回収、

貯留を意味します。工場や発電所などから排出されるCO2を

大気放散する前に分離・回収し、地中貯留に適した地層まで運び、

長期間にわたり安定的に貯留する技術です。CO2を貯留するには、

地表から1,000mより深いところにある貯留層(砂岩など)と、その上に

ふたの役目をする遮へい層(泥岩など)と呼ばれるCO2を通さない層が

必要です。

事業目的

1 CO2分離回収から貯留までCCS全体を一貫システムとして実証する

2 CCSが安全かつ安心出来るシステムであることを実証する

3 情報を広く公表し、CCSの理解を深める

4 操業技術を獲得し、実用化に向けた取り組みを行う

事業の概要

実地調査等によって全国115ヵ所の候補地点から絞り込まれ、国の

検討会を経て、北海道苫小牧市での実施が2012年2月に決定。

2012年度から2015年度の4年間は、製油所の水素製造装置から発生する

CO2を含むガスから高純度のCO2を分離・回収するための設備と、

地下へCO2を圧入するための設備を設計・建設。既調査井から観測井

へ1坑を転用し、2坑の観測井と2坑の圧入井の掘削を実施。

同時に貯留層へのCO2圧入が周辺環境に影響を与えないことを確認

するため地層や地震に関するデータのモニタリングシステムを設置。

圧入前の基礎データの取得も行った。

またCO2 が貯留される地層が海底下となるため、海洋汚染防止法に

基づいた海水・海洋生物などの事前調査も実施した

これらの準備作業が完了し2016年4月からは、累計30万トンを目指して

苫小牧港の港湾区域内の海底下約1,000m以深の地層へCO2の圧入を

開始した。モニタリングでは、圧入したCO2 の挙動(移動、広がり)の把握、

および海洋環境調査等を通じてCO2 の漏出がないことを監視するとともに

微小振動や自然地震の常時観測を実施している。

そして2019年11月22日にCO2の累計圧入量が目標の30万トンを達成。

同日圧入を停止し、現在はモニタリング調査を継続している。

尚、当日の視察会で同社から頂戴した資料全て掲載するの控えますが

幸い同社HPから公開しているこの資料が近いのでご参考にされて下さい

日本CC調査株式会社HP https://www.japanccs.com/

苫小牧市役所 HP資料も簡潔でわかり易いです。

隣接する出光興産(株)北海道製油所から送られる排出ガスの成分

隣接する出光興産(株)北海道製油所から送られる排出ガスの成分

この苫小牧CCSプロジェクトの恵まれた条件は地元の苫小牧市や

漁業関係者が最初から応援してくれたこと等色々あるそうですが、

私は隣地に高濃度CO2を排出する出光興産(株)の北海道製油所

があったことだと思います。

例えば普通の火力発電所の排出ガスならCO2濃度はせいぜい10数%

ですが、このプロジェクトは同製油所の水素製造装置のPSAオフガスの

供給を受けたのでCO2濃度は51.6%もあるのです。その他水素38.8%、

メタン6.6%、CO2.3%、H2Oは0.7%で硫黄酸化物等はないそうです。

この排出ガスは、通常大気放出すると思いますが、アミンを使った

CO2分離回収かつ濃度向上プロセスで純度99.9%まで上げたうえで

圧力約7.38MPa、温度を31.1度以上まで上げると、体積は気体の約

1/300の超臨界状態となり省スペースで地下に貯留出来るのだそうです。

CO2の地下貯留層への圧入イメージ

CO2の地下貯留層への圧入イメージ

99%以上に濃縮されたCO2は地下1000~1200mの萌別層(砂岩)に

約30万トン、地下2400~3000mの滝ノ上層(火山岩層)に98トン貯留。

砂岩層にはよく染みこむのに対し、火山岩層は、弾性波検査では

岩石の隙間の有無を確認することが困難で、貯留に適しているかの

判断が難しいことが分かった。尚、坑口設備は海上ではなく、地上に

作る方がコストは安いが、実証試験の開始時には陸地の地下に

CO2を貯留しても良いという法律がなかったので、地上から斜めに

掘って、海底の地下に貯留していることが分かりました。

公開資料や写真で見るCCS実証プロジェクトの全体像

公開資料や写真で見るCCS実証プロジェクトの全体像

視察日当日は、室内での写真撮影は許されたので、配布された資料や

公開済の写真データ。当日の撮影の写真でご説明します。

1 プロジェクトの全体像写真。大きさが分かります。

2 施設のプランド全景(苫小牧CCS実証試験センター)

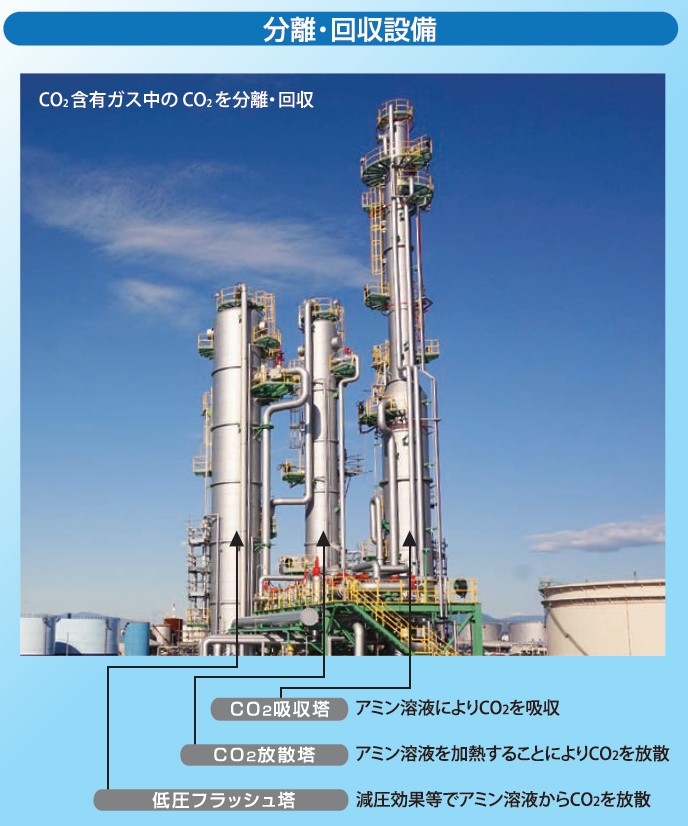

3 CO2の分離回収 アミン溶液を用いた2段階吸収法

萌別層圧入井 垂直震度1188m 水平距離3058m 掘削長3650m

萌別層圧入井 垂直震度1188m 水平距離3058m 掘削長3650m

坑口装置は意外に小さい 埋設鋼管を最大83度曲げる方法

坑口装置は意外に小さい 埋設鋼管を最大83度曲げる方法

下の左写真は最終的に残った井戸の圧入口の建屋です。

掘削中は全景写真の左にある広大な敷地、掘削装置や埋設する

鋼管で足の踏み場もなかったそうですが、今はこの建屋のみです。

さて私の疑問は、3600mもそれも途中から曲げてどうやって掘り

進むのかでしたが、その答えの一つが下の右の写真でした。

リグという装置が穴を掘っただけでは、その穴は崩れてくるので

写真のような鋼管を入れて崩れないようにし、CO2を圧入する

チュービングという管を通すスペースを確保するそうです。

それでもある程度掘ったら摩擦で、それ以上押し込めなくなるので

写真の通り一回り細いパイプにして、掘り進んで行くのだそうです。

最初は直径508mmもある鋼管から、340mm、245mm、そして

178mmまで細くして 最終的には89mmのチューブで、CO2を

砂岩に圧入していくのだそうです。

もう一つ疑問は肉厚が10mm以上もある堅い鋼管が最大83度も何故

曲げられるのかです。胃カメラの如く堀進むリグの方向を変えるのは

石油天然ガスの掘削技術にて、既に確立済だそうです。

肉厚が10数mmもある堅い鋼管は10mの長さでは、全く曲がらなくても

100mや500mの長さになると曲げるのは簡単だそうです。

砂岩層に貯留されたCO2はどうなるのか

砂岩層に貯留されたCO2はどうなるのか

その答えは次の1枚が説明していますので、配布資料を引用します。

長い年月をかけて最終的には炭酸カルシウム(CaCO3)を主成分

とする石灰岩等に鉱物化して安定的に貯留出来るとのことです。

2030年の実用化に向けた今後の課題は

2030年の実用化に向けた今後の課題は

①CO2の発生源に適した分離回収技術の高度化と低コスト化

②CO2の輸送手段の確立

CO2発生源と貯留可能層がパイプラインで結ばれている今回の

事例はむしろまれなので、CO2の輸送船の開発と低コスト化

③総貯留可能量1億トンクラスの大規模貯留適地の確保

④事業環境の整備

CCS事業を念頭に置いた各種法整備の一元管理等

国の積極的かつ柔軟な補助金やインセンティブ等の支援

CCS事業に対する国民理解の増進

尚 今回の視察で残念なことがいくつかありました。それは、

まだまだ貯留出来るかもしれないのに、30万トンで圧入を止めて

しまったこと。そしてせっかく作ったこの設備等全てを実証実験

終了後は更地にして、出光さんにお返しするとのことでした。

国の「実証試験事業」なのでやむを得ないのだそうです。

せめて残存簿価で払いさげて頂いて、更に何万トンを貯留出来

るか等を試して頂きたいと思いました。

CCSのコストについて 8月20日 追加

CCSのコストについて 8月20日 追加

今回の訪問で知りたかったことの一つがそのコストでした。しかし

訪問した先は補助金による実証試験なので、コスト削減について

検証はしているものの、かかった総費用で、地中に埋めた30万トンの

炭酸ガスで割ると、飛んでもない高額になってしまいます。

そんなとき、経済産業省の想定数字を見つけましたのでコストの件は

これでお許し頂きたいと思います。尚下記はあくまでCO2の分離回収

技術の話で、地中貯蔵コストまでは含まれておりません。

経済産業省が想定する

手法毎のコストと実用化時期手法 1トン当たり 実用化時期 化学吸収法 4200円 既存技術 物理吸収法 2000円 2030年頃 膜分離法 1500円 2030年頃 深冷分離法 想定なし

原油採掘時に行うEORとは何か 8月20日 追加

原油採掘時に行うEORとは何か 8月20日 追加

原油を掘削する時、最初は掘った井戸から貯留層が持つ圧力エネルギー

で原油は自噴します。しかしこの自噴で回収できる割合は約3割程度です。

そこで自噴圧力が低下した後は、油層に水やガスなどを圧入し原油を押し

出したり、坑内にポンプを設置し機械的に汲み上げています。これを

EOR(Enhanced Oil Recovery:原油増進回収)と言います。

従って私は、井戸に入れる水やガスの代わりにCO2を入れれば、CCSに

なるのではないかと思っていました。

しかしEORでCO2を井戸に入れてもその一部は、原油と一緒に採掘されて

しまうので、完全なCCSとは言えないとのことでした。

日本CCS調査会社様への感謝

日本CCS調査会社様への感謝

今回は本当にご多忙で年内の見学枠は既に一杯とのことでしたが

我々を受け入れて頂き、誠にありがとうございました。化石燃料業界人

として本当に勉強となりました。改めて深く御礼申し上げます。

我々の立場でもCCS事業の重要性等を我々のスティクホルダー

各位にお知らせしていきたいと思います。

東京都石油商業組合 担当副理事長 垣見 裕司